La passion de ce médecin pour l’amélioration des pratiques en matière de don d’organes est née avec l’un de ses patients

La volonté du Dr Sam Shemie de transformer le don d’organes au Canada a été suscitée par un bébé qui avait besoin d’un nouveau cœur.

Robbie Thompson n’avait que six mois lorsqu’il avait été admis à l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de Toronto, atteint d’une insuffisance cardiaque terminale. Il avait été transféré de Courtenay, en Colombie-Britannique, et avait passé plusieurs mois entre la vie et la mort aux soins intensifs. La vie de sa famille avait été bouleversée, ses parents ayant dû quitter leur travail et leur domicile pour s’occuper de lui dans une ville lointaine.

En tant que médecin traitant de Robbie en soins intensifs, le Dr Shemie était au cœur de l’histoire. Pourtant, ce qui l’a frappé, c’est le peu de contrôle qu’il avait sur l’issue de cette histoire pour la famille de Robbie. Une greffe cardiaque qui lui sauverait la vie ne pourrait avoir lieu que si une autre personne au Canada était victime d’une tragédie et si, une fois tout espoir perdu, l’autre équipe médicale acceptait de rendre le don possible.

« En observant leur parcours à l’unité de soins intensifs, j’ai réalisé que si nous voulions sauver cet enfant et lui permettre de recevoir une greffe, je devais compter sur tous les autres hôpitaux pour faire leur travail en matière de don, raconte le Dr Shemie, qui est aujourd’hui conseiller médical pour la Société canadienne du sang. S’ils ne faisaient pas leur travail, cet enfant allait mourir, et nous aurions gaspillé du temps, de l’argent et de l’énergie, et nous aurions traumatisé sa famille. »

Heureusement, Robbie a pu recevoir un nouveau cœur à l’âge de 18 mois, puis une deuxième greffe quelques années plus tard. Il a grandi et est devenu un défenseur du don d’organes, participant à des compétitions sportives pour les greffés au Canada et à l’étranger.

Quant au Dr Shemie, il travaille sans relâche depuis plus de deux décennies pour augmenter les taux de don d’organes afin d’honorer les souhaits des familles au nom des patients en fin de vie et de répondre aux besoins des personnes en attente d’une greffe. Il y parvient en s’efforçant de changer la culture hospitalière, en soutenant la création d’un système national de don d’organes et en faisant évoluer la perception de la mort elle-même.

« Pour faire progresser le don d’organes, il faut toute une équipe »

Pour les médecins des unités de soins intensifs, la mission est claire : sauver des vies et soulager la souffrance. Il n’est donc peut-être pas surprenant que, historiquement, beaucoup aient considéré comme une trahison envers le patient le simple fait d’envisager le don d’organes dans le cadre de leurs fonctions.

Mais le Dr Shemie, qui est aujourd’hui conseiller médical auprès de la Société canadienne du sang, a constaté que les professionnels de la santé avaient besoin de mieux gérer cette tension. Après tout, il savait qu’au cours de leur carrière, ces médecins traiteraient également des patients qui avaient besoin d’organes, et pas seulement ceux qui pouvaient devenir donneurs après leur décès. Si le taux de dons d’organes pouvait être augmenté sans compromettre les efforts de soins vitaux, cela leur permettrait de sauver davantage de vies.

Le Dr Shemie et certains de ses collègues partageant les mêmes idées ont donc commencé à publier des articles décrivant les défis liés au don d’organes auxquels ils avaient été confrontés dans les unités de soins intensifs, ainsi que des suggestions pour améliorer le système.

« Nous avons publié nos résultats et déclaré que pour faire progresser le don d’organes, il fallait une équipe de personnes, explique le Dr Shemie. Il faut des médecins en soins intensifs, des infirmières, des travailleurs sociaux et des coordonnateurs de dons, et ceci, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous devons aider les gens à comprendre la mort cérébrale. Et tout cela doit être guidé par les normes médicales, éthiques et juridiques les plus élevées. »

Grâce en grande partie aux efforts du Dr Shemie, le don d’organes est passé d’un conflit d’intérêts perçu à un domaine de spécialisation pour plus de 150 médecins d’unité de soins intensifs spécialisés dans le don d’organes à travers le pays. Directement ou indirectement, le Dr Shemie a encadré pratiquement tous les médecins canadiens qui s’occupent du don d’organes.

« Le Dr Shemie a joué un rôle déterminant dans mon développement en tant qu’expert et défenseur du don d’organes au Canada, déclare le Dr Sonny Dhanani, chef des soins intensifs à CHEO, l’hôpital pour enfants d’Ottawa, en Ontario. Il a encouragé ma curiosité et ma compassion dès le début de ma formation de médecin en soins intensifs et m’a généreusement donné l’occasion de me développer, de grandir et de m’épanouir. »

À l’avant-garde des efforts visant à mieux définir la mort

Au-delà de la formation de la prochaine génération de spécialistes du don et de la transplantation, le Dr Shemie est également très respecté pour avoir initié des changements à grande échelle.

« Sam m’a enseigné que même s’il est important d’être un excellent clinicien, si l’on veut vraiment faire une différence pour la population, il faut avoir un impact sur les systèmes, déclare le Dr Matthew Weiss, directeur médical du don d’organes à Transplant Québec. Il m’a appris et continue de m’apprendre à apporter le même niveau de rigueur aux problèmes administratifs qu’au chevet des patients. »

Le rôle national du Dr Shemie au sein du Conseil canadien pour le don et la transplantation en est un exemple. Ce conseil a été créé en 2001 par le gouvernement fédéral afin d’aider les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à mieux coordonner leurs efforts en matière de don d’organes. L’une de ses priorités était d’établir des normes applicables à l’échelle nationale en matière de don d’organes.

En 2005, dans le cadre de ses fonctions au sein du conseil, le Dr Shemie a animé un forum visant à formuler des recommandations sur le don après un arrêt cardiocirculatoire au Canada (vidéo en anglais), c’est-à-dire le don après le retrait de l’assistance respiratoire et après plusieurs minutes supplémentaires sans battement cardiaque. Auparavant, le don n’était autorisé qu’en cas d’absence d’activité cérébrale. Cela a considérablement augmenté les chances que des organes soient disponibles pour la transplantation.

Le Dr Shemie a poursuivi son travail dans ce domaine important, en partenariat avec la Société canadienne du sang et d’autres organismes de santé de premier plan, afin d’élaborer une directive clinique pour 2023 visant à définir et à déterminer le décès (en anglais seulement).

Faire du Canada « un chef de file en matière d’éthique dans le domaine du don et de la transplantation »

Avec le Dr Shemie, le conseil a également contribué à ouvrir la voie aux efforts de la Société canadienne du sang pour créer le Registre canadien de transplantation. Ce logiciel permet de trouver rapidement et avec précision des organes compatibles, quel que soit l’endroit où se trouvent les donneurs et les receveurs potentiels au Canada.

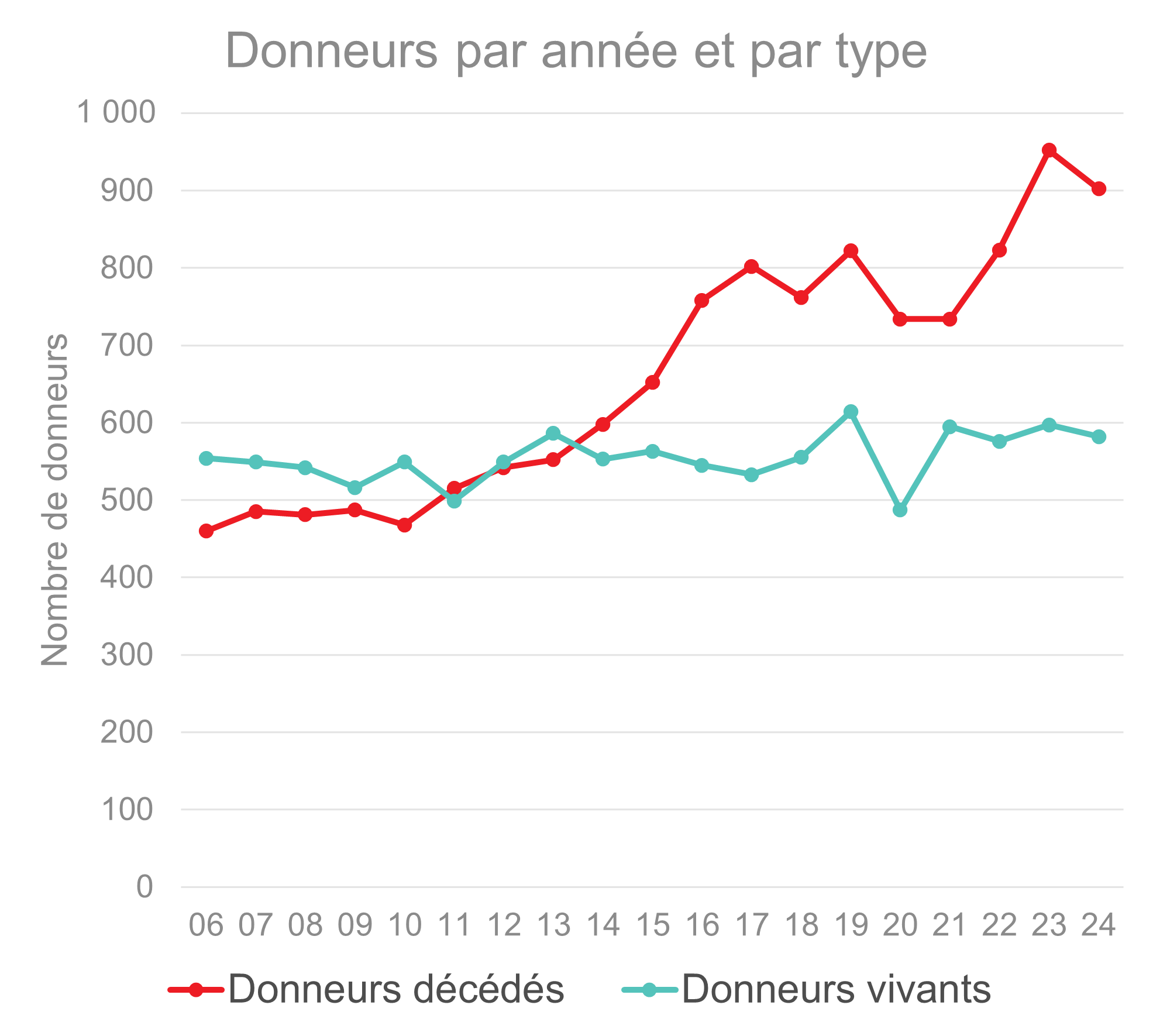

En fait, au cours des deux dernières décennies, le taux de dons après décès a augmenté de plus de 60 % grâce aux efforts soutenus visant à améliorer le rendement du système.

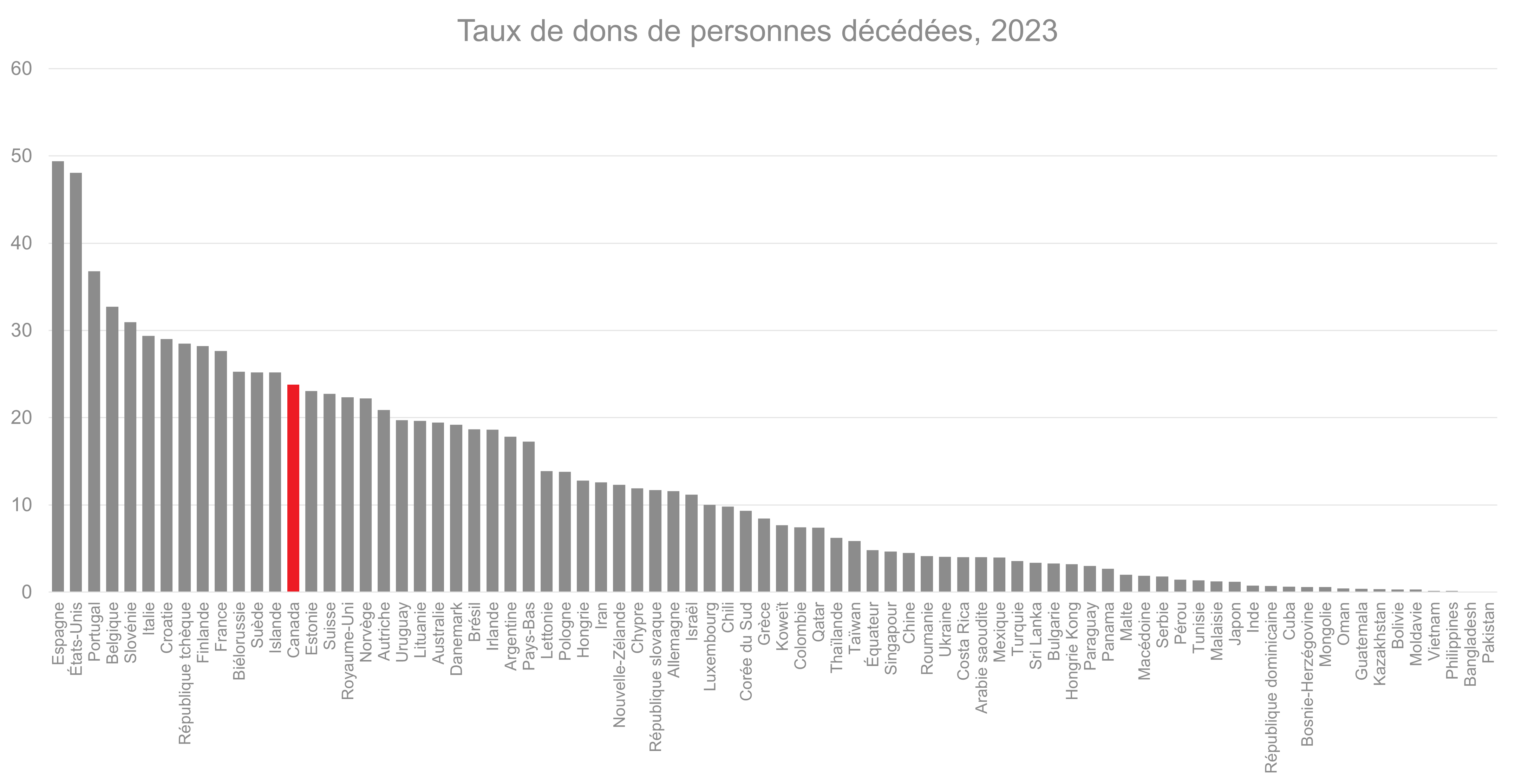

« Nous sommes passés d’un taux stagnant de 10 dons par million d’habitants, ce qui nous plaçait au bas du classement international et nous obligeait à demander conseil à d’autres pays sur la manière de procéder, explique le Dr Shemie, à une position de leader éthique en matière de don et de transplantation, qui élabore des lignes directrices et mène des recherches. Notre taux de dons se situe désormais autour de 20 [par million d’habitants], ce qui nous place dans le tiers supérieur mondial. »

Les collègues du Dr Shemie n’hésitent pas à lui attribuer un rôle essentiel dans cette réussite.

« À mon avis, si Sam Shemie n’avait pas participé à ce travail, même après 25 ou 30 ans, la situation serait très différente aujourd’hui. Son impact est vraiment considérable, affirme la Dre Samara Zavalkoff, médecin à l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Sans Sam, nous en serions encore au même point qu’il y a 25 ans. »

En reconnaissance de sa contribution remarquable au don et à la transplantation d’organes au Canada, le Dr Shemie a été nommé membre de l’Ordre du Canada et a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III. Au Québec, où il travaille actuellement comme directeur médical de l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Transplant Québec lui a également décerné sa plus haute distinction, le Grand Prix, en 2024.

« Ce qui est formidable, c’est que le Canada est un pays où règne la collaboration. On ne peut pas imposer les choses d’en haut. Il faut agir collectivement, et cela demande du leadership, ajoute le Dr Shemie. J’ai eu la chance de pouvoir diriger les efforts dans le domaine du don d’organes et de voir d’autres leaders compétents poursuivre ces efforts. »